介護における重要な入浴介助の理解

入浴介助は「介護」の中でも特に重要な役割を果たします。高齢者や障がい者が安全かつ快適に入浴するためには、適切な「方法」を理解し実践することが求められます。まず、入浴前の準備として、バスチェアや手すりの設置、適切な入浴温度の確認が必要です。次に、入浴中の「介助」では、滑りやすい場所での転倒防止に注意し、体調の変化を見逃さないことが重要です。特に、心臓に負担をかけないようにするため、ゆっくりとした動作を心がけます。さらに、入浴後のケアも欠かせません。体をしっかりと拭き、乾燥を防ぐために保湿クリームを使用することが推奨されます。これらの「方法」を実践することで、入浴介助がより安全で快適なものになります。

入浴の健康効果

入浴は、身体の「リラクゼーション」効果や血行促進による「疲労回復」に非常に有効です。特に高齢者や介護が必要な方にとって、適切な入浴は「健康維持」に欠かせません。介護現場では、入浴介助の方法が重要で、適切な「温度管理」や「安全対策」が求められます。入浴時の「水圧」は血液循環を促進し、心臓や「血管」に負担をかけずに「新陳代謝」を活性化します。さらに、入浴中の「浮力」は関節や筋肉の負担を軽減し、リハビリ効果も期待できます。介助者は、入浴前に「体調確認」を行い、入浴中は「転倒防止」に注意することが大切です。適切な入浴介助は、被介護者の「生活の質」を向上させ、心身の「リフレッシュ」に繋がります。

入浴介助の目標とは?

入浴介助の目標は、利用者が「安全」かつ「快適」に入浴できる環境を提供することにあります。特に高齢者や障害者の場合、転倒や滑りやすい床が大きなリスクとなるため、安全性の確保が最優先です。また、入浴は身体の清潔を保つだけでなく、リラックス効果や血行促進の効果も期待できます。これにより、利用者の「健康状態」を維持・向上させることが可能です。介助者は、利用者の身体状況やニーズに応じた「適切な方法」を選び、無理なくサポートすることが求められます。さらに、コミュニケーションを通じて利用者の「心のケア」にも努めることが大切です。入浴介助の目標は、単なる身体的なサポートにとどまらず、心理的な安心感を提供することにもあります。

入浴介助の多様な形式

入浴介助にはさまざまな形式があります。自宅で行う「訪問入浴介護」では、専用の浴槽を持ち込んでサービスを提供します。施設内での「デイサービス」では、専用の浴室があり、利用者が安全に入浴できるようサポートします。「特別養護老人ホーム」などの施設では、スタッフが利用者の身体状況に応じて個別に対応します。入浴介助の方法には、「全介助」「部分介助」などがあり、利用者の自立度に合わせて選ばれます。これにより、利用者の「清潔保持」や「リラックス」が促進され、生活の質が向上します。

通常の入浴

通常の入浴は、介護が必要な方にとって重要な日常生活の一部です。適切な「介助」を行うことで、入浴の安全性と快適さが向上します。まず、入浴前に必要な道具を準備し、温度調整を行います。次に、入浴者を浴槽に移動させる際は、滑り止めマットや「介護用リフト」を活用すると良いでしょう。入浴中は、体をしっかり支えながら、洗髪や体洗いを行います。特に高齢者の場合、体温調節が難しいため、定期的に水温を確認することが大切です。入浴後は、タオルで水分をよく拭き取り、肌の乾燥を防ぐために保湿クリームを塗ります。介護者自身も体力を消耗しないよう、適切な「姿勢」と「技術」を身につけることが求められます。これにより、入浴がリラックスできる時間となり、日常生活の質が向上します。

中間浴(リフト浴)

中間浴(リフト浴)は、介護現場で広く利用されています。特に「入浴」が困難な高齢者や障害者にとって、この方法は非常に有効です。リフトを使用することで、入浴介助者の負担を軽減しつつ、安全かつ快適に入浴を行うことができます。まず、リフトによる「入浴介助」の手順を理解することが重要です。リフト浴のプロセスは、利用者をリフトの座席に移動させ、その後浴槽にゆっくりと降ろす形で行われます。これにより、利用者は安定した姿勢で「入浴」を楽しむことができます。また、リフト浴は「介護施設」だけでなく、在宅介護でも導入が進んでいます。適切な方法を学び、実践することで、介護者と被介護者の双方にとって安心できる入浴環境を提供することが可能です。

機械を利用した浴槽

介護現場での入浴介助には、「機械を利用した浴槽」が大変役立ちます。特に、リフト付き浴槽や電動昇降式浴槽は、介護者の負担を軽減しつつ、安全で快適な入浴を提供します。これらの機械は、利用者が自力で浴槽に入るのが難しい場合に非常に有効です。リフト付き浴槽は、利用者を座ったままの状態で持ち上げ、浴槽に移動させることができます。電動昇降式浴槽は、浴槽自体が上下に動くため、利用者がより簡単に入浴できるようになります。これにより、介護者は腰痛や筋肉疲労を避けることができ、利用者も安心して入浴を楽しめます。また、これらの機械は使い方が簡単で、短時間で操作を習得できます。介護施設や在宅介護での導入が進んでおり、今後ますます普及が期待されています。

入浴介助前の重要なチェックポイント

入浴介助を行う前には、利用者の体調確認が不可欠です。特に「血圧」や「体温」を測ることは、入浴中の事故を防ぐために重要です。また、利用者の「皮膚状態」をチェックし、傷や発疹がないか確認します。次に、入浴環境の整備も重要です。浴室の温度は適切に保たれているか、滑りやすい場所がないかを確認しましょう。さらに、使用する「介護用品」が揃っているか、動作に問題がないかも確認します。最後に、入浴中に緊急事態が発生した際の対応策を事前に考えておくことが大切です。例えば、緊急ボタンの位置や連絡先を確認しておくことで、迅速な対応が可能になります。これらのチェックポイントを守ることで、安全で快適な入浴介助が実現できます。

被介護者に適した入浴方法の理解

被介護者に適した「入浴方法」を理解することは、介護者にとって非常に重要です。まず、入浴時の「安全性」を確保するために、浴室内の滑り止めマットや手すりの設置が欠かせません。次に、被介護者の「身体状況」に応じた入浴方法を選ぶことが求められます。例えば、立ち上がりが難しい場合は、シャワーチェアを使用し、座ったままでの入浴が推奨されます。また、入浴前後の「体温調節」も大切で、急激な温度変化を避けるために浴室内を暖かく保つ工夫が必要です。さらに、入浴中の「コミュニケーション」も重要で、被介護者の体調や気分を確認しながら進めることが望ましいです。これらのポイントを押さえることで、被介護者にとって快適かつ安全な入浴が実現できます。

被介護者の健康状態の確認

被介護者の健康状態を確認することは、介護の質を高めるために欠かせません。特に「入浴」時には、皮膚の状態や体温の変化をしっかり観察することが重要です。入浴前には体温や血圧を測定し、異常がないか確認します。入浴中も「介助」者は、被介護者がリラックスできるように配慮し、体調の変化に注意を払います。入浴後には、再度体温を測定し、皮膚の乾燥や発疹などの異常がないか確認します。これにより、被介護者の健康状態を継続的に把握することが可能です。適切な「方法」で健康状態を確認することで、被介護者の生活の質を向上させることができます。定期的な健康チェックは、重篤な症状を未然に防ぐためにも重要です。

浴室と脱衣場の温度調整

浴室と脱衣場の温度調整は、特に「介護」現場で重要です。高齢者や要介助者が安全に「入浴」できるよう、適切な温度管理が求められます。まず、浴室の温度は約40度前後が理想的で、これにより体温が急激に変化するリスクを減少させます。一方、脱衣場の温度は浴室よりもやや低めの25度前後が適しています。これは、体が冷えすぎないようにするためです。

また、温度調整の「方法」として、温度計を使用して定期的にチェックすることが効果的です。特に冬場は脱衣場が冷えやすく、暖房器具を活用することが推奨されます。さらに、入浴前には浴槽内の温度を確認し、適切な温度に設定することが大切です。これにより、入浴中の体温変化を最小限に抑えます。適切な温度管理は、快適な「介助」環境を提供し、入浴の安全性を高めるために欠かせません。

入浴前の適切な水分補給

入浴前の適切な水分補給は、特に「介護」や「介助」の現場で重要です。高齢者や体調の優れない方は、入浴中に体温が上昇しやすく、脱水症状を引き起こすリスクがあります。入浴前にコップ一杯の水を飲むことで、体内の水分バランスを保ち、血圧の急激な変動を防ぎます。さらに、適切な水分補給は「方法」としても簡単で、特別な準備が必要ありません。特に夏場や乾燥する季節には、こまめな水分補給が一層求められます。介護者は、入浴前に必ず利用者に水を提供し、飲んでもらうようにしましょう。これにより、入浴中の事故や健康リスクを大幅に減少させることができます。

被介護者の皮膚状態のチェック

被介護者の皮膚状態をチェックする際には、日常の「入浴」や「介助」中に観察することが重要です。特に、皮膚の「乾燥」や「赤み」、さらには「褥瘡(じょくそう)」の兆候など、細かい変化に注意を払う必要があります。皮膚の状態は、被介護者の「健康状態」を反映するため、早期発見が求められます。

毎日の「介護」の中で、皮膚が「湿疹」や「かゆみ」を訴えていないか、また「傷」や「発疹」がないかを確認し、異常があれば速やかに医療機関に相談することが大切です。特に、長時間同じ姿勢でいることが多い被介護者は、定期的に体位を変えることで「褥瘡」を予防することができます。

また、適切な「保湿」や「清潔な環境」を保つためには、適切な「入浴方法」や「スキンケア製品」を選ぶことも重要です。これにより、被介護者の「皮膚トラブル」を未然に防ぐことができます。

入浴介助に必要な備品の準備

入浴介助には、利用者の安全と快適さを確保するために「必要な備品」を事前に準備することが重要です。まず、滑り止めマットを浴槽や浴室の床に敷くことで転倒防止が期待できます。次に、シャワーチェアやバスボードなどの「補助具」を用意することで、座ったまま安全に入浴できます。さらに、温度計を使ってお湯の温度を適切に調整し、やけどを防ぐことも大切です。タオルやバスタオルはもちろんのこと、洗体用のスポンジや「ボディソープ」も準備しておくと便利です。使い捨て手袋やエプロンを着用することで、衛生面の配慮も忘れずに行いましょう。最終的に、利用者の「個別のニーズ」に合わせた備品を選ぶことが、快適な入浴介助の鍵となります。

実際の入浴介助の手順

入浴介助は「介護」の重要な一環です。まず、必要な「準備物」を揃えます。タオル、シャンプー、ボディソープ、着替えなどを用意し、浴室の温度を適切に調整します。次に、利用者を浴室まで安全に誘導します。車椅子や歩行器を使用する場合は、転倒防止に十分注意してください。

浴槽に入る前に、洗い場で全身をしっかり洗います。シャンプーで髪を洗い、ボディソープで体を洗います。この際、皮膚の状態を確認し、異常があれば記録します。浴槽に入る際は、温度を確認し、ゆっくりと浸かるように誘導します。

入浴後は、タオルで水分をしっかり拭き取り、着替えを手伝います。特に「足元」や「背中」など、手が届きにくい部分を丁寧に乾かします。最後に、利用者の体調を再確認し、異常がないか確認します。入浴介助の「方法」を適切に守ることで、利用者の安全と快適さを確保できます。

入浴介助時の注意点

入浴介助を行う際には、まず「利用者」の安全を最優先に考えることが重要です。特に「転倒」や「滑り」などの事故を防ぐために、浴室内の床や手すりの状態を事前に確認しましょう。また、入浴前には必ず「体調確認」を行い、発熱や体調不良がないかチェックすることが必要です。

次に、入浴中の「水温管理」も重要です。適切な温度は38〜40度が目安で、利用者が「熱すぎる」や「冷たすぎる」と感じないように調整します。また、入浴中は常に利用者の「表情」や「反応」を観察し、異常がないか確認することが求められます。

さらに、入浴後の「乾燥」や「保湿」も忘れずに行います。特に高齢者は皮膚が乾燥しやすいため、適切な「スキンケア」をすることが大切です。最後に、入浴介助を行う際には、利用者の「プライバシー」に配慮し、できるだけ「リラックス」できる環境を整えることが求められます。

プライバシーへの配慮

介護現場における「入浴介助」は、利用者のプライバシーへの配慮が重要です。まず、入浴前に利用者の意向を確認し、プライバシーを尊重する姿勢を示すことが求められます。特に、入浴中はカーテンやパーテーションを利用して他の利用者やスタッフから見えないようにする工夫が必要です。また、身体を洗う際には、タオルやバスタオルを使って適切に覆い隠すことで、利用者の羞恥心を和らげることができます。さらに、入浴の「方法」についても、できるだけ利用者が自分でできる範囲を尊重し、介助が必要な部分だけをサポートすることが大切です。これにより、利用者の自尊心を保ちながら、安全で快適な入浴体験を提供することが可能です。

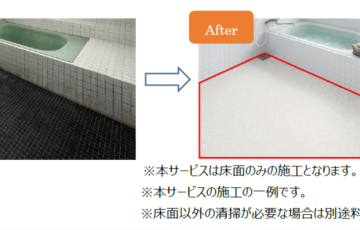

転倒防止への注意

転倒防止のためには、まず「介護」現場での環境整備が重要です。特に「入浴」時は滑りやすいため、床に滑り止めマットを敷くことが推奨されます。また、介助者は常に利用者の動きを注意深く観察し、適切なタイミングでサポートを行うことが求められます。入浴時の「介助」方法としては、利用者が立ち上がる際に手すりをしっかりと握るよう指導し、必要に応じて支えを提供することが大切です。さらに、介護用具の活用も有効であり、例えばシャワーチェアや入浴補助具を使用することで、利用者の安全を確保できます。このような対策を講じることで、転倒リスクを大幅に減少させることが可能となります。

ヒートショック対策

ヒートショックは、急激な温度変化によって血圧が急上昇または急下降する現象です。特に高齢者や持病を持つ人々にとって危険です。寒い季節には「入浴」時のヒートショック対策が重要です。まず、浴室と脱衣所の温度差を減らすために暖房器具を使用しましょう。次に、入浴前に「介護」者が温かい飲み物を提供し、体温を安定させることも有効です。また、入浴中は「介助」者が近くで見守り、必要に応じてサポートすることが大切です。入浴の際は、急に熱いお湯に入るのではなく、ぬるめのお湯から徐々に温度を上げる方法を取り入れると良いでしょう。これらの対策を実施することで、ヒートショックのリスクを大幅に減少させることができます。

のぼせ防止策

のぼせ防止策は、特に「介護」や「入浴介助」において重要です。まず、入浴前に「水分補給」を行うことが推奨されます。これにより体内の水分バランスが整い、のぼせのリスクが低減されます。また、入浴時間は15分以内に制限し、適度に休憩を挟むことが効果的です。お湯の温度も重要で、40度以下のぬるめの温度が適しています。さらに、浴室の換気を良くし、湿気を逃がすことも必要です。介助者は、被介護者の体調を常に観察し、異常を感じたらすぐに対応することが求められます。特に高齢者や体力の低下した方は、のぼせやすいので注意が必要です。これらの方法を取り入れることで、安全で快適な入浴が可能になります。

シャワーの適切な使用方法

シャワーの適切な使用方法について、まず「介護」における入浴の重要性を理解しましょう。高齢者や身体が不自由な方にとって、シャワーは身体を清潔に保つための重要な手段です。介護者は、入浴の際に被介護者の「安全」を最優先に考える必要があります。

具体的な方法としては、まず浴室内の温度を適切に保つことが大切です。寒暖差が大きいと体調を崩す原因になります。次に、シャワーチェアを使用することで転倒のリスクを減らせます。さらに、シャワーヘッドの高さや角度を調整することで、被介護者が楽に身体を洗えるようにしましょう。

シャワーの際には、被介護者の皮膚の状態を確認し、適切な「保湿」を行うことも重要です。乾燥肌や湿疹などのトラブルを未然に防ぐために、保湿クリームやローションを使用することをおすすめします。最後に、シャワー後はしっかりと身体を乾かし、温かいタオルで包んで冷えを防ぎましょう。

シャワー浴の特徴と効果

シャワー浴は、介護の現場で重要な「入浴」方法の一つです。特に高齢者や身体障害者にとって、全身浴よりも負担が少なく、短時間で済むため人気があります。介助者は、被介護者の体調や皮膚の状態を確認しながら、安全に行うことが求められます。シャワー浴の「効果」には、血行促進や「リラックス」効果があり、皮膚の清潔を保つことができます。また、シャワーヘッドの水圧や温度を調整することで、心地よい刺激を与えることも可能です。介護現場では、専用のシャワーチェアや防水エプロンを使用し、被介護者が安定して座れるように工夫されています。さらに、介助者は適切な手順を守り、被介護者が不安を感じないように声掛けを行うことが大切です。シャワー浴は、被介護者の「自尊心」を保つためにも有効で、定期的な実施が推奨されます。

入浴介助の拒否に対する対応策

入浴介助を拒否される場面は多くの介護現場で見られます。まず、拒否の原因を理解することが重要です。高齢者や介護が必要な方は、身体的な不快感や羞恥心、認知症による混乱などが原因で入浴を嫌がることがあります。これらの背景を踏まえ、共感と「信頼関係」を築くことが大切です。

具体的な対応策としては、まず「事前に説明」し、入浴の目的や手順を明確に伝えることです。また、入浴時間を本人のペースに合わせることも有効です。さらに、入浴中は「安心感」を与えるために、声かけや手を握るなどのサポートを行いましょう。

もし拒否が続く場合は、他の介護スタッフや家族と協力し、適切なタイミングや方法を模索することが求められます。最終的には、専門家のアドバイスを受けることも考慮に入れるべきです。

「入浴」の意味を理解できない場合

入浴は、身体の清潔を保つために重要な行為です。特に「介護」においては、入浴の「介助」が必要な場合があります。高齢者や身体に障害がある方にとって、入浴はリラックス効果をもたらすだけでなく、血行促進や皮膚の健康維持にも寄与します。しかし、入浴の「方法」を理解しないと、安全に行うことが難しいです。

まず、入浴前に必要な準備を整えます。浴槽の温度は約40度が適切で、滑り止めマットを使用すると安全です。入浴中は、適度な水分補給が重要です。介助者は、入浴者の体調を常に確認し、無理のない範囲でサポートします。洗髪や洗体の際は、優しく行い、皮膚に負担をかけないようにします。

入浴後は、体をしっかりと拭き、保湿クリームを塗ることで皮膚の乾燥を防ぎます。これらの「方法」を理解することで、入浴は心地よい時間となり、介護の質も向上します。

脱衣に対する抵抗感

介護現場では「入浴介助」が重要な役割を果たしますが、利用者の中には「脱衣」に対する抵抗感を持つ方も少なくありません。抵抗感の原因としては、羞恥心やプライバシーの侵害、不安感などが挙げられます。このような抵抗感を和らげるためには、利用者の気持ちに寄り添い、信頼関係を築くことが大切です。具体的な方法として、事前に「入浴の流れ」を説明し、安心感を与えることが有効です。また、プライバシーを尊重し、できるだけ「個室」での介助を行うことも推奨されます。さらに、利用者のペースに合わせてゆっくりと進めることが大切です。これにより、利用者が安心して入浴を楽しむことができ、結果的に「介護の質」も向上します。

体調不良の伝え方が難しい場合

体調不良を伝えるのが難しい場合、まず「介護」職員や家族に対して具体的な症状を伝えることが重要です。例えば、入浴時に「介助」が必要な場合は、どの部分が特に辛いのかを明確にすることで、適切なサポートを受けやすくなります。具体的には、「頭痛がひどくて立ち上がれない」といった具体的な状況を説明するのが効果的です。また、体調不良の伝え方として、日記やメモを活用する方法もあります。日々の体調を記録し、それを基に「介護」スタッフに伝えることで、より正確な支援が期待できます。さらに、信頼できる「医療」機関での診断を受けることも重要です。医師の診断結果をもとに、適切な介護プランを立てることが可能になります。

入浴介助の負担感と対策

入浴介助は、介護現場で特に負担感を感じやすい作業の一つです。介護者は「身体的な負担」だけでなく、精神的なストレスも抱えがちです。具体的な対策として、まず「適切な用具」を使用することが重要です。入浴用のリフトやスライディングボードを活用することで、移乗時の負担を軽減できます。また、介助者同士の「コミュニケーション」を密にし、協力体制を整えることも大切です。さらに、定期的な「研修」や技術向上のためのトレーニングを受けることで、効率的な介助方法を身に付けることができます。最後に、介護者自身の「健康管理」も欠かせません。適度な休息と栄養バランスの取れた食事を心掛け、心身のケアを行うことで、長期的な負担感を軽減することが可能です。

入浴介助の要点まとめ

入浴介助は、介護の中でも特に重要な役割を果たします。まず、入浴前には「利用者」の体調を確認し、無理のない範囲で行うことが大切です。次に、入浴中の「安全」を確保するために、滑り止めマットや手すりを設置します。温度管理も重要で、適切な湯温に調整しましょう。入浴中は、利用者の「プライバシー」を尊重しつつ、適切な声かけを行います。また、皮膚の状態をチェックし、異常があれば報告します。入浴後は、体をしっかりと拭き、保湿ケアを行います。これにより、皮膚の乾燥を防ぎます。最後に、入浴介助は「コミュニケーション」の場でもあります。利用者との信頼関係を築くために、リラックスした雰囲気を作ることが大切です。

介護に役立つ情報

介護現場での「入浴介助」は、利用者の安全と快適さを確保するために重要です。まず、準備段階では必要な「介護用品」を揃え、浴室の温度を適切に調整します。利用者の体調や「身体機能」を確認し、無理のない範囲で進めることが大切です。入浴中は、滑り止めマットの使用や手すりの設置で転倒リスクを軽減します。洗髪や体洗いの際は、優しい声かけを行い、安心感を与えましょう。最後に、入浴後の「保湿ケア」や水分補給を行い、体調管理を徹底します。これらの「方法」を実践することで、利用者の生活の質を向上させることができます。

関連する記事

介護の現場では「入浴介助」が重要な役割を果たします。入浴は高齢者にとってリフレッシュ効果があり、心身の健康を保つために欠かせません。安全で快適な入浴介助の方法を知ることは、介護者にとって非常に大切です。まず、入浴前には必ず体調確認を行い、無理のない範囲で行うことが基本です。次に、浴室の温度や湯温を適切に調整し、滑りやすい場所には滑り止めマットを敷くことが推奨されます。入浴中は常に声かけを行い、安心感を与えることが重要です。また、移動や立ち上がりが困難な場合は、専用の「入浴補助用具」を活用すると良いでしょう。これにより、介護者の負担も軽減され、高齢者も安心して入浴を楽しむことができます。適切な方法を学び、実践することで、より質の高い介護を提供することが可能になります。

介護を深く理解する

介護を深く理解するためには、まず「介護」の基本的な概念を知ることが重要です。介護とは、高齢者や障害者の日常生活をサポートする活動であり、身体的・精神的なケアを含みます。特に「入浴介助」は、介護の中でも重要な役割を果たします。入浴介助の方法には、身体の清潔を保つだけでなく、リラックス効果や血行促進も期待されます。

具体的な入浴介助の方法としては、まず入浴前に体調を確認し、適切な温度の湯を用意します。次に、入浴中は転倒を防ぐために常に側に付き添い、適切なサポートを行うことが求められます。さらに、入浴後には肌の乾燥を防ぐために保湿ケアを行うことも大切です。

介護を深く理解するには、実際の介護現場での経験や、専門的な知識を持つ「介護福祉士」からのアドバイスも有益です。介護の質を高めるためには、常に最新の情報や技術を学び続ける姿勢が求められます。

専門家の意見から学ぶ

介護現場での「入浴介助」は、利用者の安全と快適さを確保するために非常に重要です。専門家の意見によると、まず「入浴前の準備」が鍵となります。利用者の体調確認や、必要な道具の準備を怠らないことが大切です。また、入浴中の「温度管理」も重要で、適切な湯温を保つことでリラックス効果が高まります。さらに、介助者は「正しい姿勢」を保つことが求められます。これにより、腰痛などの負担を軽減できます。最後に、入浴後の「保湿ケア」も欠かせません。専門家は、乾燥肌を防ぐために適切な保湿剤を使用することを推奨しています。これらのポイントを押さえることで、より質の高い介護を実現できます。

地域別の介護施設の探し方

地域別の「介護施設」を探す際には、まず自治体の「福祉サービス」課や地域包括支援センターを利用すると良いでしょう。これらの機関では、地域の「介護施設」の情報を提供しており、相談に応じて適切な施設を紹介してくれます。次に、インターネットを活用して「介護施設」の口コミや評判を確認することも重要です。特に、「入浴介助」や「食事介助」などの具体的なサービス内容に関する評価をチェックすることで、利用者の満足度を把握できます。また、実際に施設を訪問して見学することもおすすめです。施設の雰囲気やスタッフの対応を直接確認することで、より安心して選ぶことができます。さらに、地域の「介護サービス」提供者やケアマネージャーとも相談し、専門的な意見を取り入れると良いでしょう。

記事のカテゴリー

介護における「入浴介助」は、利用者の安全と快適さを確保するために重要な役割を果たします。まず、入浴前の準備として、適切な「温度管理」と必要な「用具」を整えます。次に、入浴中は利用者の「体調」を常に確認し、無理のない範囲でサポートします。特に「転倒防止」には注意が必要です。入浴後は、しっかりと「水分補給」を行い、体温の変化に対応します。これらの方法を実践することで、安心・安全な「入浴介助」が可能となります。

健康情報サイト「健達ねっと」

健康情報サイト「健達ねっと」は、介護に関する豊富な情報を提供しています。特に「入浴介助」の方法については、詳細なガイドが充実しています。例えば、入浴時の「安全対策」や「適切な温度設定」、介助者が気をつけるべきポイントなどが分かりやすく解説されています。また、実際に介護を行う方のために、具体的な手順や注意点を動画やイラストで説明しているため、初心者でも安心して参考にできます。さらに、介護の現場で役立つ「最新の機器」や「便利なグッズ」の紹介も行っており、利用者の負担を軽減するための情報が満載です。健達ねっとを活用することで、介護の質を高め、入浴介助がよりスムーズに行えるようになるでしょう。

このテーマに関連するサイト

介護における「入浴介助」の方法を学ぶための情報を提供するサイトは数多く存在します。例えば、厚生労働省の公式サイトでは、介護の基本的な知識や技術について詳しく解説されています。また、日本介護福祉士会のウェブサイトも、現場で役立つ具体的な「入浴介助」のテクニックや注意点を紹介しています。さらに、介護関連の専門書籍を取り扱う出版社のサイトでは、最新の介護技術に関する書籍が多数掲載されています。これらのサイトを活用することで、より実践的な知識を身につけることができます。