入浴介助研修の核心とその詳細

入浴介助研修は、高齢者や障がい者の日常生活を支援するために不可欠なスキルを習得するためのプログラムです。研修内容には、「入浴時の安全管理」や「適切な身体の洗浄方法」、さらに「介助者の体力負担を軽減する技術」などが含まれます。特に、入浴中の転倒防止や温度管理は重要なポイントです。また、研修では「コミュニケーション技術」も重視され、利用者との信頼関係を築く方法が教えられます。具体的な実技演習を通じて、理論と実践を結びつけることができるため、現場での即戦力となる人材を育成します。研修修了後には、介助者としての「自信」と「スキル」が大幅に向上します。

入浴介助研修の意義と具体的な内容

入浴介助研修は、高齢者や障がい者の「快適な入浴」をサポートするために重要なスキルを学ぶ場です。この研修では、まず「安全な入浴方法」についての知識を深めます。具体的には、転倒防止や「水温管理」、さらに「入浴中のコミュニケーション」の取り方などが含まれます。また、身体的なサポート方法も学び、例えば「体位変換」や「洗髪の仕方」などの技術を習得します。これにより、介助者は利用者の「尊厳」を守りながら、安心して入浴を楽しませることができます。研修では実践的な演習も行われ、参加者は実際の介助シーンをシミュレーションすることで、自信を持って現場に臨むことができるようになります。

テクノロジー活用の必要性とその効果

テクノロジーの進化により、介護現場での「入浴」や「介助」が大きく変わりつつあります。特に、最新の入浴補助機器や自動介助ロボットの導入は、介護職員の負担を軽減し、利用者の安全性と快適性を向上させています。これにより、介護現場での効率が飛躍的に向上し、職員の離職率低減にも寄与しています。また、これらの技術を効果的に活用するための「研修」も重要です。研修内容としては、機器の操作方法や緊急時の対応、利用者とのコミュニケーション方法などが含まれます。テクノロジー活用の必要性は、介護業界全体の質の向上と持続可能な運営に直結しており、今後もますます重要性を増していくでしょう。

入浴介助の目的と居宅の定義

入浴介助の目的は、利用者の「身体の清潔」を保つことだけでなく、リラクゼーションや「血行促進」も含まれます。特に高齢者や障がい者にとっては、入浴は重要な日常生活動作の一部です。介助者は利用者が安全かつ快適に入浴できるよう、適切な技術と知識を持つ必要があります。研修内容には、具体的な入浴方法や「安全対策」、さらに「感染症予防」の知識が含まれます。

居宅とは、利用者が日常生活を送る場所を指し、自宅や介護施設などが該当します。入浴介助は、このような居宅で行われることが多く、利用者の生活環境に合わせた柔軟な対応が求められます。介助者は、利用者の「個々のニーズ」に応じたケアを提供するため、継続的な研修が重要です。

入浴介助加算(Ⅱ)の目的と居宅の具体的な定義

入浴介助加算(Ⅱ)は、要介護者が自宅で安心して入浴できるよう支援するための制度です。この加算の目的は、介護サービスの質を向上させることにあります。具体的には、介護職員が「研修」を受けることで、より専門的な「介助」技術を身につけ、利用者の安全と快適さを確保します。

居宅の定義については、要介護者が日常生活を送る場所を指します。これは、自宅だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅やグループホームも含まれます。入浴介助加算(Ⅱ)の適用範囲は、これらの「居宅」において提供される入浴介助サービスに限定されます。

また、介護職員が受ける研修内容には、入浴時のリスク管理や適切な介助方法が含まれます。これにより、職員は利用者の健康状態や個別のニーズに応じた対応が可能となります。結果として、利用者の生活の質が向上し、介護サービスの信頼性も高まります。

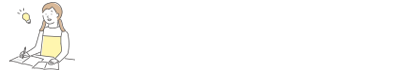

理想的な通所介護の浴室とその評価基準

理想的な通所介護の浴室は、利用者の「安全」と「快適」を最優先に設計されています。まず、浴室内の温度管理が重要です。適切な温度設定により、利用者が寒さや暑さを感じることなく入浴できます。また、滑りにくい床材の使用や手すりの設置も欠かせません。これにより、転倒リスクを大幅に減少させます。さらに、介助者が円滑に動けるスペースの確保も必要です。研修内容としては、利用者の「身体状況」に応じた入浴介助の方法や、緊急時の対応策などが含まれます。評価基準には、利用者の満足度や安全性、介助者の作業効率などが考慮されます。これらの要素を総合的に評価することで、理想的な通所介護の浴室が実現されます。

通所介護事業所での入浴介助のプロセス

通所介護事業所での「入浴介助」のプロセスは、利用者の安全と快適さを最優先に考慮しています。まず、介助スタッフは利用者の健康状態を確認し、適切な「介助方法」を選定します。次に、入浴前には「体温測定」や血圧のチェックを行い、リスクを最小限に抑えます。入浴中は、利用者が滑らないように「手すり」や滑り止めマットを使用し、転倒防止に努めます。さらに、研修を受けたスタッフが常に「見守り」を行い、必要に応じてサポートします。入浴後は、利用者の体調を再確認し、必要な「保湿ケア」を実施します。これらの一連のプロセスは、介護事業所の「研修内容」に基づいて厳格に行われ、安全性と快適性を保証しています。

必要な設備とその準備

入浴介助を行うためには、適切な設備とその準備が欠かせません。まず、浴槽やシャワーベンチなどの「設備」が必要です。浴槽は安全性を考慮し、手すりや滑り止めマットを設置しましょう。また、シャワーベンチは高さ調節が可能なものを選ぶと便利です。次に、温度計や防水時計も重要な「準備」です。これらは利用者の体調管理に役立ちます。さらに、介助者自身が「研修」を受けることも大切です。研修内容には、正しい体の支え方やコミュニケーション方法が含まれます。これにより、利用者の安全と快適さが確保されます。最後に、消毒用具やタオルなどの衛生用品も揃えておきましょう。これらの準備をしっかりと行うことで、スムーズな入浴介助が実現します。

利用者個別の入浴計画の作成と実施

利用者個別の入浴計画を作成する際には、まず利用者の「健康状態」や「生活習慣」を詳細に把握することが重要です。例えば、持病や「アレルギー」がある場合、その情報を反映した入浴計画を立てる必要があります。次に、介助が必要な利用者には、適切な「介助方法」を選定し、介助者がその方法をしっかりと理解していることを確認します。このためには、介助者向けの「研修」を実施し、具体的な介助の内容を詳しく説明することが求められます。研修では、実際の入浴場面を想定した「シミュレーション」や、「実技指導」を行うと効果的です。さらに、入浴計画は定期的に見直し、利用者の変化に応じて柔軟に対応することが大切です。これにより、利用者が安心して入浴できる環境を提供することが可能になります。

利用者の入浴状況の確認と評価

入浴介助の「研修」では、利用者の入浴状況の確認と評価が重要です。まず、入浴前に利用者の体調を確認し、必要に応じて医療スタッフと連携します。次に、入浴中の安全確保に努め、滑り止めマットや手すりの使用を徹底します。入浴後には、利用者の皮膚状態や体温をチェックし、異常があれば速やかに報告します。これらの手順を「研修」で学ぶことで、介助の質が向上し、利用者の安全と快適さが確保されます。定期的な評価とフィードバックも、サービスの改善に役立ちます。

入浴介助加算(Ⅱ)に関する評価とその実施者

入浴介助加算(Ⅱ)は、介護サービスの質を向上させるための重要な評価項目です。この加算は、特定の「研修」を受けた介護職員が入浴介助を行う場合に適用されます。研修の内容は、入浴介助の基本的な技術や安全対策、利用者の「健康状態」に応じた個別対応などが含まれます。この研修を修了した職員が実施することで、サービスの質が高まり、利用者の満足度も向上します。実施者は、介護福祉士や看護師などの資格を持つ専門職が多く、彼らの専門知識が活かされる場面が多いです。入浴介助加算(Ⅱ)を適用するためには、研修を修了した職員が実際に介助を行うことが必要であり、これにより介護施設の「評価」も向上します。

入浴介助加算(Ⅱ)の評価基準と評価者の役割

入浴介助加算(Ⅱ)は、介護施設において入浴介助を行う際に加算される介護報酬の一つです。この加算を受けるためには、特定の評価基準を満たす必要があります。評価基準には、介助者が「適切な研修」を受けていることが含まれます。研修内容は、入浴介助の基本技術や安全管理、利用者の「個別ニーズ」に対応する方法などが含まれます。評価者の役割は、介助者がこれらの基準を満たしているかを確認することです。評価者は、介護現場での実務経験が豊富であることが求められます。また、評価者は定期的に介助者の技術をチェックし、必要に応じてフィードバックを提供します。これにより、介助者の技術向上と利用者の安全確保が図られます。

最新の介護報酬改定と関連セミナー

2023年4月の介護報酬改定では、特に「入浴介助」に関する報酬が見直されました。これにより、介護施設での「介助」業務がより効率的に行えるようになり、利用者の満足度向上が期待されます。関連セミナーでは、新しい報酬体系についての詳細な説明が行われ、実務に役立つ情報が提供されます。セミナーの「研修内容」には、具体的な事例紹介や効果的な介助方法の講義が含まれ、参加者は最新の知識を習得できます。セミナーは全国各地で開催され、オンライン参加も可能です。セミナー参加者からは、実務にすぐに役立つ内容が多いと高評価を得ています。

令和6年度介護報酬改定のQ&A

令和6年度の介護報酬改定に関するQ&Aでは、特に「入浴」や「介助」の報酬が変更される点に注目が集まっています。新しい報酬体系では、入浴介助における「質の向上」が求められるため、具体的な「研修」が推奨されるようになりました。この研修内容には、介助技術の向上だけでなく、利用者の「安全確保」や「感染予防」に関する知識も含まれます。これにより、介護職員のスキルアップが期待され、利用者の満足度向上にもつながるでしょう。さらに、新たな報酬体系では、介護施設が提供するサービスの「透明性」や「質の評価基準」も見直され、より公平な評価が行われるようになります。これらの改定により、介護業界全体の「質の向上」が図られることが期待されています。

介護報酬・制度改定対応セミナー

介護報酬や制度の改定に対応するためのセミナーは、介護業界にとって重要な機会です。特に「入浴」や「介助」に関する最新の「研修内容」を学ぶことは、現場での実践に直結します。セミナーでは、改定内容の詳細な解説が行われ、新たな報酬基準や制度変更に適応するための具体的な方法が提供されます。参加者は、専門家から直接アドバイスを受けることで、現場での対応力を高めることができます。例えば、入浴介助の新しいガイドラインや、報酬の計算方法の変更点などが詳しく説明されます。これにより、介護スタッフは自信を持って業務に取り組むことができ、利用者へのサービスの質も向上します。

認知症ケア研修会2024

認知症ケア研修会2024では、最新の「認知症ケア」技術と実践的なスキルを学べます。特に「入浴介助」の具体的な方法や注意点について詳しく解説される予定です。研修内容には、認知症の基礎知識から「コミュニケーション技術」、さらに「家族との連携方法」など幅広いテーマが含まれています。参加者は実際の介助場面を想定したシミュレーションを通じて、リアルな状況に対応する力を養います。専門家による講義と実技演習が組み合わさったこの研修会は、介護現場で即戦力となる知識と技術を提供します。

お勧めの研修と関連サイト

介護業界での「入浴介助研修」は、非常に重要なスキルを磨くための機会です。まず、基本的な「研修内容」には、安全な入浴方法、身体の洗い方、適切な温度管理、そして利用者のプライバシー保護が含まれます。さらに、実践的な演習を通じて、実際の介助場面での対応力を養います。特に、認知症の方や身体に障害がある方への対応方法も学べます。

おすすめの研修機関としては、全国的に展開している「日本介護福祉学会」や「介護職員初任者研修センター」があります。これらの機関では、最新の介護技術と理論を学ぶことができ、資格取得も目指せます。

関連サイトとしては、「介護の広場」や「ケアマネジメント・オンライン」が有名です。これらのサイトでは、研修情報の他にも、現場で役立つノウハウや最新の介護ニュースを提供しています。これらのリソースを活用することで、より質の高い介護サービスを提供できるようになります。

介護スタッフ向けのお勧め研修一覧

介護スタッフ向けの研修は、多岐にわたる内容が提供されています。特に「入浴介助」の研修は、実務で役立つスキルを身につけるための重要なプログラムです。例えば、「認知症ケア研修」では、認知症の患者に対する適切な対応方法が学べます。また、「移乗介助研修」では、ベッドから車椅子への安全な移乗技術を習得できます。さらに、「食事介助研修」では、嚥下障害を持つ利用者への適切な食事提供方法が紹介されます。これらの研修を受けることで、介護スタッフは専門性を高め、利用者に対するサービスの質を向上させることができます。

お勧めの関連サイト一覧

入浴介助の研修を受ける際、役立つ関連サイトをいくつかご紹介します。まず、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」は、最新の介護関連法規や研修プログラムの内容を確認するのに便利です。また、日本介護福祉士協会の公式サイトも見逃せません。ここでは、介護福祉士向けの研修情報や実践的な入浴介助技術に関する資料が豊富に提供されています。さらに、地域の介護支援センターのウェブサイトもチェックしてみてください。地域ごとの研修スケジュールや、実際の介助現場でのノウハウが掲載されています。これらのサイトを活用することで、入浴介助のスキルを効果的に向上させることができるでしょう。

通所介護における入浴介助と研修の最新動向

通所介護施設における入浴介助は、高齢者の「生活の質」を向上させる重要なサービスです。入浴介助の技術や知識を高めるために、定期的な「研修」が欠かせません。最近の研修内容には、感染症対策や「安全な入浴方法」の指導が含まれます。また、介助者の身体負担を軽減するための「新しい機器」の導入も進んでいます。さらに、認知症の方への対応方法や、個別のニーズに応じた「ケアプラン」の作成も研修の一環として重視されています。これにより、より質の高い「介護サービス」が提供できるようになります。最新の動向としては、オンライン研修の普及も見られ、場所を選ばずに「学習」が可能になりました。これにより、介護スタッフのスキル向上が期待されます。

入浴介助加算の義務化と要件緩和について

入浴介助加算の「義務化」と要件緩和について、2021年の介護報酬改定が大きな影響を与えました。これにより、特に「入浴介助」の質向上が求められ、介護職員の「研修」内容にも変更が生じました。新たな要件では、研修を受けた職員による介助が必須となり、利用者の安全と快適さを確保するための具体的な「内容」が強調されています。これに伴い、施設側は研修プログラムの充実や職員のスキルアップに力を入れる必要があります。この変化は、介護現場におけるサービスの質を向上させ、利用者の満足度を高めることを目指しています。

個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和

個別機能訓練加算の「人員配置要件」が緩和されました。これにより、介護施設における「入浴」や「介助」の提供がより柔軟に行えるようになります。新しい基準では、特定の「研修」を受けたスタッフが配置されることが求められ、その「内容」は具体的に示されています。例えば、認知症ケアやリハビリテーションに関する専門知識が重視されます。この緩和措置により、施設は柔軟な人員配置が可能となり、利用者へのサービス向上が期待されます。

人気記事とカテゴリー

入浴介助の研修は、介護現場で非常に重要なスキルの一つです。研修内容は、基本的な「入浴」の手順から始まり、利用者の安全を確保する方法、適切な「介助」の技術、そして緊急時の対応策など多岐にわたります。特に、高齢者や身体に障害のある方の入浴介助は、細心の注意が必要です。研修では、実際の現場を想定した「シミュレーション」やロールプレイを通じて、実践的なスキルを養います。また、感染症対策や衛生管理も重要な研修項目として含まれています。これにより、介護職員はより安心して利用者をサポートできるようになります。定期的な研修参加は、最新の知識や技術を習得するためにも不可欠です。

最新記事の紹介

入浴介助に関する最新記事では、介護現場での「入浴介助」の重要性とその効果的な方法について詳しく解説しています。特に、介助者が知っておくべき「研修内容」や実際の現場で役立つテクニックを紹介しています。例えば、入浴中の「安全対策」や利用者の体調管理、適切なコミュニケーション方法などが含まれています。また、最新の入浴用具や介助技術の進化についても触れ、現場での実践に役立つ情報を提供しています。これにより、介護職員のスキル向上と利用者の満足度向上が期待できます。さらに、具体的な「事例」や成功体験を交えながら、研修で学んだ知識をどのように現場で活かすかを具体的に説明しています。これらの情報は、介護職員だけでなく、介護を受ける方やその家族にとっても非常に有益です。

人気記事ランキング

入浴介助に関する「人気記事ランキング」をご紹介します。まず、入浴介助の基本的な「研修内容」を理解することが重要です。多くの介護施設では、入浴介助の研修プログラムが充実しており、新人スタッフも安心して業務に取り組めます。研修内容には、利用者の安全を第一に考えた「入浴方法」や、適切な声かけのタイミングなどが含まれます。さらに、具体的な事例を通じて学ぶことで、実践力が身につきます。人気記事としては、実際の介助現場でのエピソードや、研修で得た知識を活用した成功体験が多くの読者に支持されています。これらの記事は、介護職に従事する方々にとって非常に参考になる内容ばかりです。特に、新しい介護技術や最新の研修プログラムに関する情報は、常に高い関心を集めています。

カテゴリー別の記事一覧

入浴介助の「研修」内容をカテゴリー別に整理して紹介します。まず、基礎研修では「入浴介助」の基本的な手順や注意点を学びます。次に、実践研修では実際に介助を行い、スキルを磨きます。さらに、応用研修では特殊なケースや緊急時の対応について深く学びます。各カテゴリーは、具体的な事例や「ビデオ教材」などを用いて理解を深める内容となっています。これにより、受講者は実践的な知識と技術を習得でき、現場での対応力が向上します。