介護記録の効果的な書き方とその重要性

介護記録は、介護の質を維持し、他のスタッフとの情報共有を円滑にするために非常に重要です。特に「入浴介助」の記録は、利用者の体調や皮膚の状態を把握するために欠かせません。効果的な書き方として、まず「日付」と「時間」を明記し、次に具体的な介助内容を詳細に記載します。例えば、「入浴時間は10時から10時30分まで」「皮膚の状態は異常なし」などの具体的な情報が求められます。また、利用者の反応や特記事項も忘れずに記載することで、後の介護に役立ちます。これにより、介護スタッフ全員が同じ情報を共有でき、利用者に最適なケアを提供することが可能になります。

介護記録の目的とその理由

介護記録の目的は、利用者の「健康状態」や日常生活の状況を詳細に把握し、適切なケアを提供することにあります。特に「入浴介助」では、利用者の皮膚状態や動作の変化を記録することで、早期に異常を発見しやすくなります。記録の書き方としては、具体的な事象や時間、行動を明確に記載することが重要です。例えば、「10月1日、9時30分、入浴介助中に左腕に赤みを確認」など、詳細に記録することで、他のスタッフも状況を把握しやすくなります。これにより、チーム全体で一貫したケアが提供され、利用者の安全と「快適な生活」が確保されます。

介護記録の書き方の基本ポイント

介護記録の書き方は、日々のケアの質を向上させるために非常に重要です。特に「入浴介助」に関する記録は、利用者の健康状態や安全を確保するために欠かせません。まず、記録は具体的かつ詳細に書くことが基本です。例えば、入浴時の「皮膚の状態」や「体調の変化」を観察し、異常があればすぐに記載します。また、入浴の際の「介助の方法」や「使用した道具」も記録に残すことで、他のスタッフが同じ基準で介助を行えるようになります。次に、記録はタイムリーに行うことが大切です。入浴介助が終わった直後に記録することで、情報の正確性が保たれます。さらに、記録は簡潔でわかりやすく書くことを心がけましょう。これにより、他のスタッフが迅速に情報を把握でき、利用者に最適なケアを提供することができます。

客観的な事実を記録することの重要性

介護現場では「入浴介助」の際、客観的な事実を記録することが極めて重要です。記録の書き方にはいくつかのポイントがあります。まず、主観的な意見や感想を排除し、具体的な出来事や状態を詳細に記載することが求められます。例えば、入浴中の「皮膚の状態」や「体調の変化」を正確に記録することで、他のスタッフが情報を共有しやすくなります。また、記録はタイムリーに行うことが大切です。入浴介助が終わった直後に記録を残すことで、記憶が鮮明なうちに正確な情報を提供できます。さらに、記録のフォーマットを統一することも重要です。これにより、誰が見ても理解しやすくなり、ミスや誤解を防ぐことができます。客観的な事実を正確に記録することで、利用者の安全とサービスの質を向上させることができるのです。

読み手が理解しやすい表現を用いることの必要性

入浴介助記録の書き方において、読み手が理解しやすい表現を用いることは非常に重要です。特に「介護現場」では、情報の正確さと迅速な共有が求められます。例えば、「入浴後の皮膚状態」や「水温の適正範囲」など、具体的かつ簡潔な表現を使用することで、介助者間の「情報伝達」がスムーズになります。また、専門用語を避け、一般的な言葉で記録を残すことも大切です。これにより、新人スタッフや他職種のスタッフも容易に理解でき、全体の「業務効率」が向上します。さらに、記録のフォーマットを統一することで、誰が見ても一目で状況を把握できるようになります。読み手に配慮した表現を心がけることで、介護の質を高めることができます。

シーン別の介護記録の書き方と例文

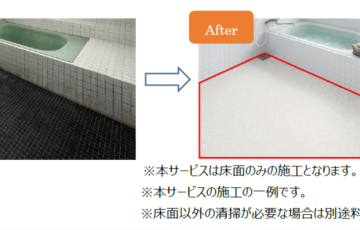

入浴の介助記録を書く際には、具体的な「状況」と「対応」を明確に記載することが重要です。例えば、利用者が「入浴を拒否」した場合、その理由や対応策を詳細に書くことが求められます。具体的には、「〇〇さんは本日、入浴を拒否。理由は寒さを感じたため。暖房を強化し、再度声かけを行い、無事に入浴完了」といった形です。また、入浴中の「安全対策」や「特記事項」も忘れずに記録します。例えば、「入浴中に滑りやすい箇所があったため、滑り止めマットを使用」といった具合です。これにより、次回の介助時に役立つ情報が蓄積され、利用者の「安全」と「快適さ」を確保できます。

入浴介助時の介護記録の書き方と例文

入浴介助時の介護記録は、利用者の「安全」と「快適さ」を確保するために重要です。まず、介助の開始時間と終了時間を明記します。次に、利用者の体調や皮膚の状態を詳しく記録します。例えば、「皮膚の赤み」や「かゆみ」がある場合は、その部位と程度も記載します。また、入浴中の「転倒」や「滑りやすい場所」についても注意深く観察し、異常があれば具体的に報告します。

例文としては、「入浴開始:10:00、終了:10:30。皮膚に特に異常なし。転倒なし。利用者は終始リラックスしていた。」といった形式が考えられます。こうした記録を詳細に残すことで、他の介護スタッフとの情報共有がスムーズになり、利用者の健康管理がより効果的に行えます。

食事介助時の介護記録の書き方と例文

食事介助時の介護記録は、利用者の「健康状態」や食事の摂取量、介助の方法などを正確に記載することが重要です。まず、記録には「利用者の名前」、食事の「日時」、食事内容を具体的に記載します。次に、食事の摂取量や「食欲の変化」、介助の程度を詳細に書きます。例えば、「Aさん、2023年10月5日、朝食、パンと牛乳。食欲は良好で、パンを半分食べました。介助は手伝い程度でした。」といった具合です。また、食事中の「異常行動」や「体調の変化」があれば、それも必ず記録に残します。最後に、介助者の「名前」や「サイン」を忘れずに記載し、責任の所在を明確にします。これにより、他のスタッフや医療関係者が利用者の状態を把握しやすくなり、適切なケアを提供できるようになります。

排泄介助時の介護記録の書き方と例文

排泄介助時の介護記録は、具体的かつ簡潔に書くことが重要です。まず、利用者の「名前」や「日付」、「時間」を明記します。次に、排泄の「状況」や「回数」、「量」などを詳細に記録します。例えば、「2023年10月5日、午前9時、山田太郎さんはトイレで排泄がありました。量は中程度で、特に異常は見られませんでした」といった形です。また、排泄時の「介助方法」や利用者の「反応」、「体調」も記載します。例えば、「介助は手すりを使用し、自立して行いました。利用者は特に痛みや不快感を訴えませんでした」となります。これにより、他の介護スタッフも状況を把握しやすくなります。記録はできるだけ「正確」に、そして「迅速」に行うことが求められます。

介護記録を書く際の注意点とポイント

介護記録を書く際には、正確かつ詳細な情報を記載することが重要です。特に「入浴」や「介助」の記録は、利用者の健康状態を把握する上で欠かせません。まず、入浴の際の「書き方」について説明します。入浴前後の体温や血圧の変化、皮膚の状態などを詳細に記録することが求められます。次に、介助の記録です。介助の内容や方法、利用者の反応などを具体的に記載しましょう。例えば、食事介助の場合、食事の摂取量や咀嚼、嚥下の状態などを詳細に書くことが重要です。これにより、他の介護スタッフや医療従事者が利用者の状態を正確に把握できるようになります。さらに、記録は日付や時間を明確にし、誰が記録したかを明記することも忘れないでください。これらのポイントを押さえることで、質の高い介護記録を作成することができます。

主観的な記述を避け、事実を正確に伝える

入浴介助の記録を作成する際は、主観的な記述を避け、事実を正確に伝えることが重要です。例えば、「利用者が気持ちよさそうにしていた」という表現ではなく、「利用者は20分間入浴し、特に異常は見られなかった」と具体的な事実を記載します。これにより、他の介護スタッフや医療関係者が正確な情報を共有でき、適切な対応が可能になります。また、入浴介助の記録は、介護保険サービスの提供実績としても重要な役割を果たします。記録を詳細に残すことで、後々のトラブルを防ぎ、利用者の安全を確保します。正確な記録は、介護の質を向上させるための基本です。

不快感を与えない表現を心掛ける

介護現場での「入浴介助記録」の書き方には、利用者に不快感を与えない表現を心掛けることが重要です。まず、利用者のプライバシーを尊重し、個人情報が漏れないように配慮します。例えば、「○○さんが入浴中に不安を感じた」といった具体的な記述は避け、「利用者が入浴中に不安を感じる様子が見られた」といった抽象的な表現に留めると良いでしょう。また、ネガティブな表現を避け、ポジティブな言葉を使うことも大切です。「拒否的な態度」ではなく、「入浴を少し嫌がる様子」といった柔らかい表現を心掛けます。さらに、利用者の気持ちや意向を尊重し、彼らの立場に立った記録を行うことで、信頼関係を築くことができます。これにより、介護の質が向上し、利用者も安心してサービスを受けられる環境が整います。

どのような人が読んでも理解できる表現を用いる

入浴介助の記録を書く際には、どのような人が読んでも理解できる表現を用いることが重要です。具体的には、専門用語や略語を避け、簡潔でわかりやすい言葉を選びます。例えば、「入浴介助を行った」と記載する際には、「〇〇さんの入浴介助を行いました。身体の状態は良好で、特に問題はありませんでした」といった具体的な情報を含めると良いでしょう。さらに、「入浴中に特に注意した点」や「利用者の反応」なども記録に加えることで、誰が読んでも状況を把握しやすくなります。記録は他のスタッフや家族、医療関係者が閲覧する可能性があるため、誰にでも理解できる表現を心掛けることが大切です。

介護記録の書き方をマスターして情報共有をスムーズに

介護記録を正確に記載することは、情報共有をスムーズにするために欠かせません。特に「入浴介助」の記録は重要です。具体的には、入浴前後の「体調変化」や「皮膚状態」を詳細に記述します。また、使用した「介助用具」や「介助方法」も明確に記載することで、次の介護者が適切に対応できます。さらに、記録には「時間」や「日付」を正確に記入し、誰が介助を行ったかを明示することが重要です。これにより、介護の質が向上し、利用者の安全が確保されます。

介護職の選択に役立つ情報提供

介護職を選ぶ際には、特に「入浴」介助の技術が重要です。入浴介助は利用者の身体を清潔に保つだけでなく、リラックス効果もあります。介助の際には、利用者の体調や希望をしっかりと把握し、安全に配慮することが求められます。また、介護記録の書き方も重要なスキルです。正確な記録は、他のスタッフと情報を共有し、利用者のケアプランを適切に調整するために欠かせません。記録には、入浴の時間や体調の変化、特記事項などを詳細に記載する必要があります。これにより、利用者の状態を継続的に把握でき、質の高い介護サービスが提供できます。介護職を選ぶ際には、入浴介助と記録の書き方に関する知識と技術が重要なポイントとなります。

介護記録の書き方についてのまとめとその重要性

介護記録の書き方は、利用者の状態を正確に把握し、適切な「介助」を提供するために非常に重要です。特に「入浴」介助に関する記録は、皮膚の状態や体調の変化を見逃さないために欠かせません。具体的な書き方としては、まず「入浴」の前後で利用者の体調や皮膚の状態を詳細に記載します。次に、介助の方法や使用した「用具」についても明記することが求められます。さらに、利用者が感じた「感想」や特記事項も記録に残すことで、次回の介助に役立ちます。これにより、他の「スタッフ」との情報共有がスムーズになり、より質の高い介護が実現します。正確で詳細な記録を心掛けることが、利用者の「健康」と「安全」を守るための第一歩です。

介護記録の書き方についての専門家からのアドバイス

介護記録の書き方は、利用者の状態を正確に伝えるために非常に重要です。まず、「入浴介助」の記録では、利用者の体調や皮膚の状態、入浴中の様子を具体的に記載することが求められます。例えば、皮膚の異常や傷があれば、その部位と状態を詳細に書き込みます。また、利用者の「表情」や「反応」も観察し、リラックスしているのか、不安を感じているのかを記録します。次に、介護記録は「日付」や「時間」を明確にし、誰が記録を行ったのかも明示することが大切です。さらに、介助の内容や「手順」を具体的に記載することで、他の介護スタッフが同じ基準で介助を行えるようになります。最後に、記録は「簡潔」でありながらも必要な情報を漏れなく書くことがポイントです。これにより、利用者の健康管理がスムーズに行え、質の高い介護サービスが提供できます。

介護記録の書き方を分かりやすく解説するマンガ

介護記録の書き方をマンガで解説することで、初心者でも「入浴介助」の記録を簡単に理解できます。例えば、入浴介助の記録では、入浴の時間、使用した介助方法、利用者の反応や体調の変化などを詳細に記載することが重要です。マンガ形式であれば、視覚的にわかりやすく、具体的なシーンを通じて必要な情報を漏れなく記録する方法が学べます。また、マンガのキャラクターが実際の場面を再現しながら説明することで、実際の介護現場での応用が容易になります。特に、新人介護職員にとっては、文字だけのマニュアルよりもマンガの方が理解しやすく、実務に役立つでしょう。

介護記録に関連するおすすめ記事の紹介

介護記録の書き方に悩む方に向けて、特に「入浴介助」に関するおすすめ記事を紹介します。まず、基本的な記録のポイントとして、入浴の時間や使用した「介助用具」、利用者の体調変化を詳細に記載することが重要です。具体的な記録例やテンプレートを紹介している記事も多く、これらを参考にすることで、記録の質を向上させることができます。また、入浴介助の際に注意すべき点や、利用者の肌の状態をチェックする方法について詳しく説明している記事もあります。これらの記事を活用することで、より正確で有益な介護記録を作成することができるでしょう。