介助が必要な方の入浴方法:浴槽への出入り

介助が必要な方の入浴において、浴槽への「出入り」は特に注意が必要です。まず、滑りにくいマットを浴槽の周りに敷くことで安全性が高まります。また、手すりを設置することも有効です。手すりは、壁に固定するタイプと床に設置するタイプがあり、利用者の体力や動作に合わせて選びましょう。次に、介助者が利用者を支える際には、腰や腕をしっかりと持ち、無理のない体勢で行います。また、入浴用の「リフト」や「スライディングボード」を活用することで、より安全に浴槽に入ることができます。これらの補助具は、専門の介護用品店で購入可能です。最後に、入浴後は浴槽から出る際も同様に注意が必要です。浴槽の縁に座り、足をゆっくりと外に出すことで、転倒のリスクを減少させます。

浴槽への出入りの際の安全対策

浴槽への出入り時には、まず「滑り止めマット」を設置することが重要です。特に高齢者や介助が必要な方には、転倒防止のための手すりも有効です。手すりは、浴槽の縁や壁に取り付けると良いでしょう。また、浴槽の高さを調整できるリフトチェアも便利です。入浴時の安全を確保するために、床の水分をこまめに拭き取ることも忘れずに行いましょう。さらに、浴槽の縁が低いタイプのものを選ぶと、出入りが楽になります。介助が必要な場合は、介助者の腰に負担がかからないような姿勢でサポートすることが大切です。最後に、浴槽内に滑り止めシールを貼ることで、さらなる安全対策を講じることができます。

介助者が守るべきポイント

入浴介助において、介助者が守るべきポイントはいくつかあります。まず、浴槽の「出入り」を安全に行うために、手すりや滑り止めマットを設置することが重要です。次に、温度管理も大切です。入浴前には浴槽の温度を適切に調整し、利用者が快適に感じる温度に保ちましょう。また、入浴中は常に利用者の状態を観察し、体調変化にすぐ対応できるように心掛けてください。さらに、入浴後のケアも怠らないようにしましょう。体をしっかりと拭き、乾燥を防ぐために保湿クリームを使用することが推奨されます。最後に、コミュニケーションを大切にし、利用者の意向や体調に合わせた介助を行うことが、安心・安全な入浴体験を提供するために欠かせません。

シャワー浴における介助の重要性

シャワー浴における介助は、特に高齢者や障がい者にとって重要です。入浴は身体の清潔を保つだけでなく、リラックス効果も期待できます。しかし、浴槽の出入りは転倒リスクが高く、適切な介助が必要です。介助者は、利用者が安全にシャワーを利用できるようにサポートし、必要に応じて身体を支える役割を果たします。また、介助者が適切な温度や水圧を調整することで、快適な入浴体験を提供できます。さらに、入浴中の事故を防ぐために、介助者は常に利用者の状態を観察し、異常があれば迅速に対応することが求められます。介助の質が高いほど、利用者の安全と快適さが確保され、安心して入浴を楽しむことができます。

シャワー浴の際の安全確保方法

シャワー浴を安全に行うためには、いくつかのポイントに注意が必要です。まず、浴室内の「滑り止めマット」を使用することで転倒を防ぎます。また、「手すり」を設置することで、浴槽の出入りが楽になります。特に高齢者や介助が必要な方には、手すりが大変有効です。「温度調整」も重要で、シャワーの温度は40度以下に設定し、やけどを防ぎます。さらに、浴室内の「明るさ」を確保し、視界を良好に保つことも大切です。最後に、シャワー浴の際は「一人で行わない」ことが推奨されます。特に介助が必要な方は、必ず介助者と一緒に行いましょう。これらの対策を講じることで、シャワー浴を安全に楽しむことができます。

シャワー浴を快適にするためのアイテム

シャワー浴を快適にするためには、適切なアイテムを選ぶことが重要です。まず、滑り止めマットを「浴槽」に設置することで、転倒のリスクを減少させます。特に高齢者や介助が必要な方には、手すりの設置が効果的です。手すりは「入浴」時の安定性を高め、安心してシャワーを楽しむことができます。

次に、シャワーチェアは便利です。高さ調整が可能なものを選ぶと、使い勝手が向上します。これにより、長時間のシャワーでも疲れにくくなります。また、シャワーヘッドも重要なアイテムです。節水機能や水圧調整ができるものを選ぶと、快適なシャワー体験が得られます。

さらに、浴室用の暖房機を設置すると、冬場の寒さを軽減し、快適な「入浴」環境を提供します。最後に、シャワー後の保湿ケアも忘れずに。肌に優しいボディローションを使用することで、乾燥を防ぎ、肌を健康に保つことができます。これらのアイテムを活用することで、シャワー浴がより快適で安全なものとなります。

足浴の介助について

足浴の介助は、特に高齢者や身体が不自由な方にとって重要なケアの一環です。まず、足浴の準備として「浴槽」に適量の温かいお湯を用意し、必要に応じて入浴剤を加えます。次に、足浴を行う際の「介助」ポイントとして、利用者がリラックスできる姿勢を確保することが大切です。足を「浴槽」に入れる際には、滑らないように注意し、必要に応じて支えることで安全を確保します。足浴中は、足を優しく洗い、血行を促進するために軽くマッサージを行います。最後に、足を浴槽から出す際には、タオルでしっかりと水分を拭き取り、足元が冷えないようにします。これにより、利用者の「入浴」体験が快適で安全なものとなります。

足浴の効果とその介助のポイント

足浴は、リラックス効果や血行促進、さらには「むくみ」の軽減など多くの健康効果があります。特に高齢者や介護が必要な方にとって、足浴は手軽に行えるケアとして重宝されています。足浴の際には、適切な「湯温」や「時間」を考慮することが重要です。一般的には38度から40度の温度が適しており、15分程度が目安です。介助を行う際には、浴槽への「出入り」に注意し、転倒防止のためにサポートをしっかり行うことが大切です。また、足浴後はしっかりと「乾燥」させ、感染症の予防を心がけましょう。これらのポイントを押さえることで、安心して足浴を楽しむことができます。

足浴を安全に行うための工夫

足浴を安全に行うためには、いくつかの「工夫」が必要です。まず、浴槽の「出入り」をスムーズにするために、滑り止めマットを設置すると良いでしょう。特に高齢者や身体が不自由な方の「介助」を行う場合、手すりの設置も有効です。次に、お湯の温度は適切に設定し、熱すぎないように注意しましょう。約38度から40度が理想的です。また、入浴前に足の状態を確認し、傷や炎症がないかチェックすることも重要です。さらに、足浴中はリラックスできる環境を整えるために、静かな音楽を流すなどの工夫も効果的です。最後に、足浴後はしっかりと足を乾かし、保湿クリームを塗ることで肌の乾燥を防ぎましょう。これらのポイントを押さえることで、安全で快適な足浴が実現できます。

介護用品の活用:浴槽への出入りをスムーズに

高齢者や介護が必要な方にとって、「入浴」は大きな負担となることが多いです。特に「浴槽」への出入りは、転倒や事故のリスクが高まります。そこで、介護用品を活用することで、安全かつスムーズに入浴をサポートすることが可能です。例えば、「浴槽用の手すり」や「入浴用の椅子」は、安定した姿勢を保つのに役立ちます。また、滑り止めマットを敷くことで、足元の不安も解消されます。さらに、電動リフトを使用すれば、介助者の負担も軽減されます。これらの介護用品を適切に活用することで、入浴の際のリスクを最小限に抑え、安心して入浴を楽しむことができるでしょう。

移乗ボードの活用方法

移乗ボードは、入浴介助を行う際に非常に役立つ道具です。特に「浴槽」への出入りが困難な方にとって、安全かつ効率的なサポートを提供します。まず、移乗ボードを浴槽の縁にしっかりと固定します。次に、利用者をボードの上に座らせ、ゆっくりと滑らせるようにして浴槽内へ移動させます。この方法により、介助者の負担が軽減されるだけでなく、利用者も安心して入浴を楽しむことができます。移乗ボードは、介助が必要な高齢者や障がい者の方々にとって、日常生活の質を向上させる重要なツールです。また、使用後は必ずボードの清掃を行い、衛生状態を保つことが大切です。

浴槽台やバスボードの利用メリット

浴槽台やバスボードの利用には、多くのメリットがあります。まず、入浴時の「安全性」が向上します。特に高齢者や身体が不自由な方にとって、浴槽の出入りは大変な作業です。浴槽台を使うことで、浴槽の「高さ」を調整しやすくなり、転倒リスクを減らせます。また、バスボードは座ったまま体を洗うことができるため、介助が必要な場合でも「負担」を軽減します。さらに、これらの補助具は「設置」が簡単で、特別な工事が不要です。結果として、家庭内での「自立」をサポートし、入浴がより快適になります。浴槽台やバスボードは、入浴の「安全性」と「快適性」を高めるための重要なアイテムです。

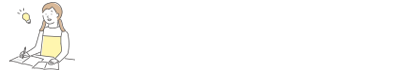

浴槽内での滑り防止対策

浴槽内での滑り防止対策として、まず「滑り止めマット」の使用が効果的です。特に高齢者や介助が必要な方には必須アイテムです。次に、浴槽の「手すり」を設置することで、出入り時の安定感が増します。手すりは壁に取り付けるタイプや、吸盤で固定するタイプがあります。さらに、「浴槽の底に滑り止めシート」を貼ることもおすすめです。これにより、入浴中の転倒リスクを大幅に減らせます。また、入浴用の「椅子」を使用することで、座ったままの安全な入浴が可能です。椅子は高さ調整ができるものを選ぶと便利です。最後に、浴槽の「出入り口にステップ」を設置することで、浴槽への出入りが楽になります。ステップは滑りにくい素材のものを選びましょう。以上の対策を講じることで、安心して入浴を楽しむことができます。

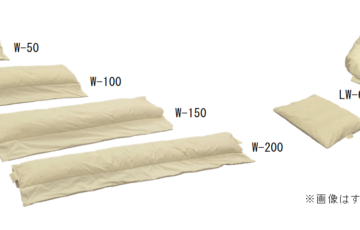

バスマットの選び方

バスマットの選び方は、使用シーンや「入浴」スタイルに合わせて選ぶことが重要です。まず、吸水性が高いマイクロファイバー素材は、浴室の「出入り」時に足元をしっかりと乾かせます。また、滑り止めがついたバスマットは安全性を高め、「介助」が必要な方にも安心です。抗菌・防臭機能があるものは衛生面でも優れています。さらに、「浴槽」から出る際の足元の安定感を考慮し、厚みやクッション性もチェックしましょう。洗濯機で簡単に洗えるタイプは手間がかからず便利です。デザインや色もお風呂場の雰囲気に合わせて選ぶと、毎日の入浴がより快適になります。

浴槽内椅子の活用方法

浴槽内椅子は、特に高齢者や身体に障害がある方の「入浴」をサポートするために非常に役立ちます。この椅子を利用することで、浴槽への「出入り」が容易になり、転倒のリスクを大幅に減少させることが可能です。また、介護者が「介助」する際にも、負担が軽減されるため、双方にとって安心感が増します。浴槽内椅子の設置は、滑り止め機能が付いたものを選ぶことが推奨されます。さらに、椅子の高さや幅が調整可能なモデルを選ぶことで、個々の体型や浴槽のサイズに合わせた最適な利用が可能です。特に、入浴中の姿勢が安定しやすくなるため、リラックスしたバスタイムを楽しむことができます。

浴槽手すりの役割と設置ポイント

浴槽手すりは、高齢者や身体の不自由な方の「入浴」を安全にするための重要なアイテムです。手すりがあることで、浴槽への「出入り」が容易になり、転倒のリスクを大幅に減少させます。特に「介助」が必要な場合、手すりは介助者の負担を軽減し、被介助者の自立をサポートします。

設置ポイントとして、まず浴槽の縁や壁にしっかりと固定することが重要です。手すりの高さや位置は個々の使用者に合わせて調整する必要があります。例えば、立ち上がる際に握りやすい高さに設置すると効果的です。また、手すりの素材や形状も重要で、滑りにくい素材を選ぶと安心です。さらに、手すりの設置場所は浴室全体のレイアウトを考慮し、動線を妨げない位置にすることが求められます。

手すりの設置には専門知識が必要な場合も多く、専門業者に相談することをお勧めします。これにより、安全で快適な入浴環境が整います。

立ち上がり補助としての手すりの機能

手すりは「入浴」時の「立ち上がり補助」として非常に重要な役割を果たします。特に高齢者や身体が不自由な方にとっては、浴槽の「出入り」が難しい場合があります。手すりを設置することで、浴槽への「出入り」がスムーズになり、転倒リスクを大幅に減少させることができます。また、手すりは「介助」する側にも大きな助けとなり、介助者の負担を軽減します。手すりの設置場所や高さ、材質なども重要なポイントで、適切な選定が必要です。特に滑りにくい素材や握りやすい形状の手すりを選ぶことで、より安全に使用することができます。

手すりの選び方と設置方法

手すりの選び方は、安全性と使いやすさが重要です。特に「入浴」時の「介助」を考慮すると、滑りにくい素材が適しています。浴槽の「出入り」をサポートするため、適切な高さと強度の手すりを選びましょう。設置方法も重要で、壁にしっかりと固定することが必要です。専門家に相談することで、最適な位置や角度を決定できます。手すりの設置は、家庭内の安全を確保するための重要なステップです。

浴室用手すりの選び方と設置方法

浴室用手すりは「入浴」の安全性を高めるために重要です。まず、手すりを選ぶ際には、使用者の「介助」レベルや体力を考慮しましょう。例えば、浴槽の「出入り」を補助するためには、浴槽の縁に取り付けるタイプが適しています。設置方法は、壁に固定する場合、耐荷重を確認し、しっかりとした下地に取り付けることが必須です。また、吸盤タイプの手すりもありますが、これらは一時的な利用に向いています。専門の業者に依頼することで、より安全な設置が可能です。自分で設置する場合は、取扱説明書をよく読み、工具や部材を正確に使用しましょう。手すりの高さや位置も重要で、使用者が自然に手を伸ばせる位置に設置すると効果的です。

手すりの種類と選び方

手すりの選び方は、安全性と使い勝手を重視することが重要です。まず、「入浴」時の介助を考慮する場合、浴槽の出入りをサポートする手すりが必要です。浴室の手すりには、壁に固定するタイプや、吸盤で取り付けるタイプがあります。固定タイプは安定性が高く、長期的な使用に向いています。一方、吸盤タイプは設置が簡単で、場所を変えやすいのが特徴です。次に、材質も選び方のポイントです。ステンレス製は錆びにくく、耐久性に優れています。プラスチック製は軽量で扱いやすいですが、耐久性に劣ることがあります。また、手すりの高さや位置も重要で、使用者の身長や動作に合わせて調整する必要があります。最後に、手すりのデザインも考慮しましょう。シンプルなデザインはどのようなインテリアにも馴染みやすく、使いやすさを損なわないことが大切です。

手すり設置のポイント

手すり設置のポイントは、特に「入浴」や「介助」が必要な方にとって重要です。まず、浴槽の出入りがスムーズに行えるよう、浴槽の縁に取り付ける手すりを検討しましょう。高さや角度は、使用者の身長や身体の状態に合わせて調整することが大切です。また、壁に取り付けるタイプの手すりも有効です。これにより、浴槽の出入り時に安定感が増します。さらに、手すりの材質も重要なポイントです。滑りにくい素材を選ぶことで、安心して利用できます。最後に、定期的なメンテナンスを行い、手すりの緩みや劣化を確認することも忘れずに行ってください。

入浴用移乗台の活用法

入浴用移乗台は、介助が必要な方の「入浴」を安全かつ快適にするための重要な道具です。特に「高齢者」や身体に障害がある方にとって、浴槽への「出入り」は大きな負担となります。移乗台を使用することで、介助者の負担も軽減され、利用者自身が「自立」して入浴できる可能性が高まります。

移乗台の設置は簡単で、浴槽の「縁」にしっかりと固定することができます。また、使用後はコンパクトに収納できるため、スペースを取らずに保管が可能です。さらに、滑り止め機能が付いているため、安全性も高いです。

実際の使用方法としては、まず利用者が移乗台に座り、その後ゆっくりと浴槽内に移動します。このプロセスは、介助者の「腰痛」リスクを減少させるだけでなく、利用者が自分のペースで動けるため心理的な負担も軽減します。

入浴用移乗台は、家庭だけでなく「介護施設」や病院でも広く利用されており、多くの方々に支持されています。

移乗台の種類と選び方

移乗台は、入浴や介助をより安全かつ効率的に行うための重要な設備です。種類としては、「固定型移乗台」と「可動型移乗台」があります。固定型は、浴槽の縁に取り付けることで安定感があり、特に高齢者や障がい者の入浴時に適しています。一方、可動型は、移動が容易で、複数の場所で使用できるため、介助者の負担を軽減します。

選び方としては、まず使用者の身体状況を考慮することが大切です。例えば、足腰が弱い方には、固定型の方が安心感があります。また、浴槽のサイズや形状も選定のポイントとなります。狭い浴槽には、コンパクトな可動型が適しています。さらに、使用頻度や介助者の有無も考慮することで、最適な移乗台を選ぶことができます。

移乗台の設置と利用方法

移乗台の設置は「入浴介助」を円滑に行うために重要です。まず、浴槽の「出入り」を安全にするための位置選定が必要です。設置場所は滑りにくい床材を選び、浴槽の高さに合わせて調整します。次に、利用者が「移乗台」を使用する際の動線を確保し、転倒防止のために手すりを取り付けます。利用方法としては、利用者が座った状態で移乗台を使い、介助者が支えることで安全に浴槽に「出入り」できます。特に高齢者や身体障害者には、移乗台が「入浴」の負担を軽減し、自立した生活をサポートします。定期的な点検とメンテナンスも重要です。

あなたの意見や体験を共有しましょう!

入浴介助を行う際、特に「浴槽」への出入りは重要なポイントです。高齢者や身体に不自由がある方々にとって、入浴のプロセスは一種のリスクを伴います。私の経験から言うと、介助者がしっかりとサポートすることで、安全性が大幅に向上します。例えば、滑り止めマットを使用したり、手すりを設置することで、浴槽への出入りが格段に楽になります。また、入浴前に必ず水温を確認し、適温に保つことも忘れないようにしましょう。これらの工夫を取り入れることで、入浴がより快適で安全なものとなります。

その他の参考情報一覧

入浴介助の際には、適切な「浴槽」の選定と「出入り」のサポートが重要です。特に高齢者や身体が不自由な方にとって、浴槽の高さや形状が大きな影響を与えます。浴槽の出入りをスムーズにするための「補助具」や「手すり」の設置も検討すべきです。さらに、介助者が安全にサポートできるように、浴室の「スペース」確保や滑り止めマットの使用も推奨されます。入浴介助に関する「研修」や「講習会」に参加することで、より専門的な知識と技術を習得することが可能です。これらの情報を参考に、より安全で快適な入浴介助を実現しましょう。